第30回はマーケティングの4Pについて学びました。これは、製品Product・価格Price・流通Place・販売促進Promotionの頭文字を取っています。仮に、4Pが整合的でなければ、特定顧客に対する訴求力は弱くなり、販売成果は得られません。言い換えれば、4Pは顧客のニーズと企業のマーケティング行動に整合的でなければ、有効に機能しません。4Pを整合的に組み合わせることを、マーケティング・ミックスと呼んでいます。

しかし、4Pはプロダクト・アウトの発想になりがちです。買い手から見れば、顧客の抱える問題を解決するCustomer value、顧客が支払っても良い対価Customer cost、顧客にとっての利便性Convenience、顧客と企業とのCommunicationが重要です。これを4Cと呼び、4Pと共に検討する必要があります。

1. PPMとは

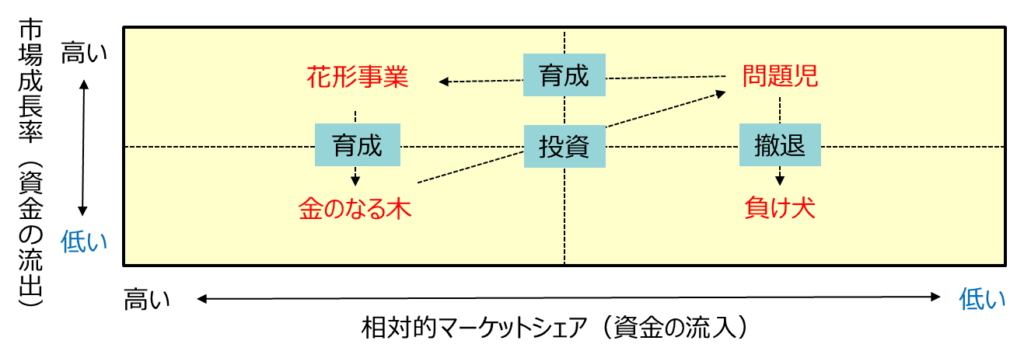

今回は、PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)について学びましょう。企業戦略を立案する時に、各事業の状況を評価して限られた経営資源をどの事業にどれだけ配分したら良いのかを、戦略的に判断する必要があります。これを検討する手法として、ボストン・コンサルティング・グループが開発したPPMがあります。

PPMでは、縦軸に市場成長率の高低(資金流出の大小)、横軸に相対的マーケットシェアの高低(資金流入の大小)の2軸によって、自社の商品やサービスの事業状況を4つに区分します。そして、4つの事業区分ごとに、それぞれの事業戦略や経営資源の配分を変える考え方です。

2. 金のなる木(Cash Cow)

花形事業(Star)は、市場成長率が高く資金流出も大きい事業で、相対的マーケットシェアが高く資金流入も大きいものです。しかし、成長期にあるため設備投資や広告などの資金流出が大きくなるため、競争力があり利益は出ますが、その金額は小さくなります。そこで、集中的に経営資源を投入して一層マーケットシェアを高めながら、将来的に資金を継続的に流入させる金のなる木(Cash Cow)に育てます。

金のなる木(Cash Cow)は、市場成長率が低く既に大きな投資が終了しているため、資金流出は少ない事業です。そして、相対的マーケットシェアが高く資金流入が大きいため、潤沢な利益金額を得られます。

3. 問題児(Problem Child)と負け犬(Dog)

金のなる木(Cash Cow)は、企業利益への貢献が大きいのですが、永続的である保証はありません。そこで、企業は将来の資金流入を期待して、金のなる木(Cash Cow)によって得られた資金を元手に、市場成長率が高く資金流出も大きく、相対的マーケットシェアが低い問題児(Problem Child)に経営資源を投下して育成します。

その後、この問題児(Problem Child)は、マーケットシェアを高めて花形市場(Star)へ変化するのか、シェア拡大の見込みがないのかを見極めます。もし、シェア拡大ができない場合や市場成長率が縮小傾向にあれば、負け犬(Dog)に区分します。マーケットシェアも市場成長率も低い負け犬(Dog)は、事業成功の見込みが低いため早く撤退すべき事業と判断します。

4. キャノンの事例

カメラ市場では、デジタル一眼レフからミラーレスカメラへの移行が進んでいます。キャノンは、このミラーレスカメラで高い国内シェアを持っていて、ソニーと激しく競合しています。このことから、キャノンはミラーレスカメラを花形事業(Star)に位置づけていると考えられます。

一方、オフィス複合機市場(A3機)では、キャノンは長年高いマーケットシェアを持っており、現在世界シェア1位(19%)です。オフィスのデジタル化への移行が進展しているため、今後の成長は望めないものの、安定した印刷ニーズも存在します。また、印刷・コピー・スキャンニングなどは技術的な革新は少ないため、投資金額が小さく安定した利益を生み出す金のなる木(Cash Cow)と言えます。

医療機器市場は成長が見込まれる分野ですが、キャノンのマーケットシェアが低い特定の医療機器は問題児(Problem Child)に区分される可能性があります。一方、FAXはネットの普及により市場自体が縮小していて、負け犬(Dog)に区分されます。そのため、キャノンはFAXの一部を除いて販売や保守などを終了しています。次回は、マーケティング近視眼について学びましょう。

以上

福嶋 幸太郎 ふくしま こうたろう

著者:福嶋幸太郎 1959年大阪市生まれ。大阪ガス(株)経理業務部長、大阪ガスファイナンス(株)社長を経て、大阪経済大学教授(現任)、経済学博士(京都大学)、趣味は家庭菜園・山歩き・温泉巡り。