第31回は、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)について学びました。これは、ボストン・コンサルティング・グループが開発したマーケティング戦略です。企業の経営資源は限られているので、より効率的な経営資源の配分が不可欠となります。PPMでは、市場成長率の高低(資金流出の大小)、自社のマーケットシェアの高低(資金流入の大小)の2軸で事業を4つに区分します。

競争力があり資金流入は大きく売上は上がるが、成長期で設備投資などの資金流出も大きい花形事業(Star)があります。これは、マーケットシェアが高く資金流入が大きい一方で、市場成長率が低く資金流出は少ない金のなる木(Cash Cow)に変化する可能性があります。

一方、市場成長率が高いがマーケットシェアが低い問題児(Problem Child)が存在します。そこで、問題児(Problem Child)を育成することによって花形事業(Star)に変化するのか、マーケットシェアも市場成長率も低い負け犬(Dog)になるのかを見極めます。負け犬(Dog)になれば、事業成功の見込みが低いため早く撤退すべき事業と判断します。

1. マーケティング近視眼

今回は、セオドア・レビット(1925-2006)のマーケティング近視眼(myopia:マイオピア)について学びます。レビットは、企業が顧客ではなく商品自体に焦点を当ててしまっている状態を近視眼と呼びました。例えば、私達に身近な喫茶店は全国に約6万店あります。これを単に軽食や飲み物を提供する店舗と捉えると、マーケティング近視眼に陥ってしまいます。しかし、ゆったりとくつろいで時間を過ごせる店舗と捉えれば、顧客に異なる価値を提供することができます。

前者と後者では、店舗デザイン・メニュー・サービス・立地・価格・競合など、全てが異なります。後者は、スターバックスに代表される店舗でしょう。スターバックスは、国内店舗数が1位で約1,900店に達しています。ちなみに、2位はドトールで約1,300店、3位はコメダ珈琲で約900店です(2023年時点)。

スターバックスは、店舗や内装がおしゃれ、比較的高級感がある、コーヒーがおいしい、サービスの質が高い、居心地がいいと言われています。第30回「マーケティングの4P」で触れたように、マーケティングでは商品自体に焦点を当てない、プロダクト・アウトの思考に陥らないことが重要です。

そして、商品の効能や便益に焦点を当てる、マーケット・インの思考が必要です。マーケット・インの思考とは、その商品が誰にどのような効能や便益を提供できるのかを簡潔に表現した考え方です。女性が口紅を買うのは口紅という商品が欲しいのではなく、美しくなりたい、女性としての自信を得たいなどの効用が欲しいからだと言われています

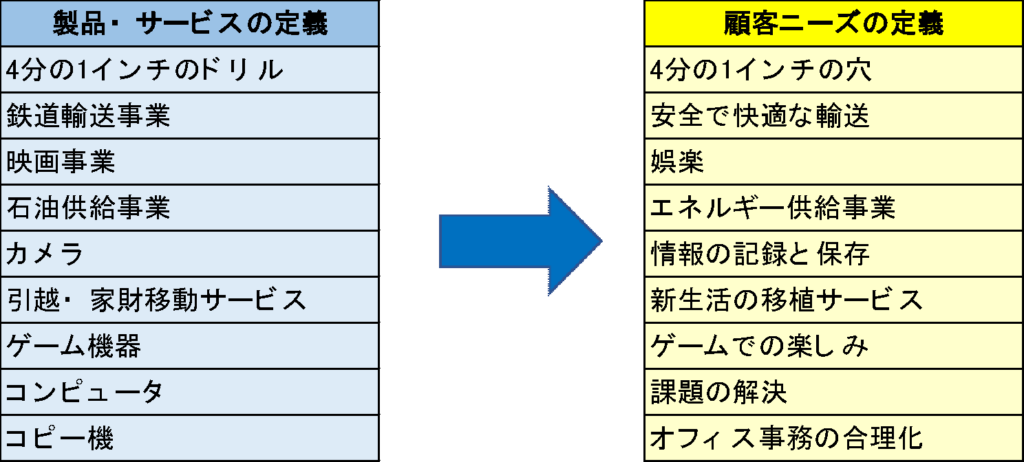

顧客が求める効能や便益とはどのようなものでしょうか。(1)鉄道会社は単に鉄道輸送事業と捉えずに、人や荷物を安全で快適に輸送する事業と捉え直します。(2)石油会社は単に石油供給事業と捉えずに、様々なエネルギーを供給する事業と捉え直します。(3)引越は家財を移動させるサービスと捉えずに、新生活を移植するサービスと捉え直します。(4)カメラは写真を撮る機械と捉えずに、情報を記録・保存する機械と捉え直します。(5)コピー機は複写する機械と捉えずに、オフィス事務を合理化する機械と捉え直します。

このように顧客の求める効能や便益、いわゆる顧客ニーズで捉え直せば、(1)は豪華長距離列車の運行、(2)はガス・電気の販売、(3)は新聞・水道・ガス・電気・ネットの取り次ぎ、(4)は内視鏡やMRIなど医療用機器の製品開発や販売、(5)はコピー・印刷・スキャニング・FAX機能を備えた複合機と定義し直すことができます。

顧客の求める効能や便益という観点から製品やサービスを見直すことによって、顧客価値を充足させて新たな製品・サービスの開発に繋げることができます。次回はプロダクト・ライフサイクルについて学びます。

福嶋 幸太郎 ふくしま こうたろう

著者:福嶋幸太郎 1959年大阪市生まれ。大阪ガス(株)経理業務部長、大阪ガスファイナンス(株)社長を経て、大阪経済大学教授(現任)、経済学博士(京都大学)、趣味は家庭菜園・山歩き・温泉巡り。