第32回は、セオドア・レビットのマーケティング近視眼(myopia:マイオピア)を学びました。レビットは、企業が顧客ではなく商品自体に焦点を当てている状態をマーケティング近視眼と呼びました。マーケティングでは、商品の効能や便益に焦点を当てて顧客ニーズを発見し、それを商品・サービス化するマーケット・インの思考が必要です。

女性が口紅を買うのは口紅という商品が欲しいのではなく、美しくなりたい、女性として自信を得たいなどの効用が欲しいからです。鉄道会社は単なる鉄道輸送事業と捉えずに人や荷物を快適・安全に輸送する事業、引越は家財を移動するサービスと捉えずに新生活を移植するサービス、カメラは写真を撮る機械と捉えずに情報を記録・保存する機械などと、定義し直してみましょう。

そうすれば、豪華長距離列車の運行、新聞・水道・ガス・電気・ネットの取り次ぎ、内視鏡・MRIなどの医療用機器のように、その効能から顧客の求める便益を充足する新たな商品・サービスの開発が可能となります。

1.プロダクト・ライフサイクル(PLC)

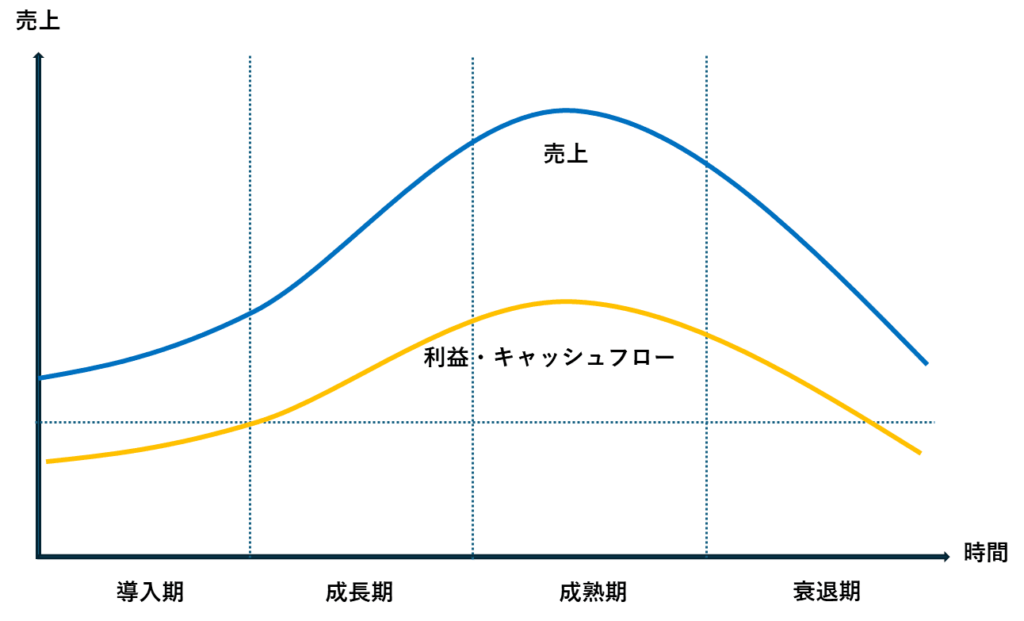

今回はプロダクト・ライフサイクル(PLC)について学びます。これは1950年にジョエル・ディーン(1906-1979)が提唱したマーケティング理論で、製品が市場に投入されてから寿命を終え衰退するまでのサイクルを体系づけたものです。市場に投入された製品は、導入期・成長期・成熟期・衰退期の4つの段階をたどるというマーケティング理論です。

導入期では、製品の知名度が低く売上高は小さくなります。一方で、製品開発や市場投入の費用負担が大きく、一般的には利益は出ずに赤字となります。成長期では、競合企業も参入して市場が拡大し製品の知名度も高まるため、売上高は急上昇します。そして、利益が少しずつ出始めます。

成熟期の前半では、売上高の上昇が緩やかになり売上高・利益はピークを迎えます。しかし、成熟期の後半では、競合企業が増加して価格競争が激しくなるため利益も徐々に低下します。一方で、自社のシェアを維持するため製品改良や販売促進強化費用が必要となり、売上高・利益も低下傾向をたどります。

そして、衰退期では、市場から製品を撤退させる企業が出始めて売上高・利益ともに低下傾向をたどります。しかし、競合が減少することにより市場に残った企業が、残存者利益を得るケースもあります。また、技術革新や新たな用途開発によって、再度成長局面に入るケースもあります。そのため、製品を市場から撤退させるか否かは難しい経営判断となります。しかし、すべての製品がPLCモデル通りに推移する訳ではなく、当初から成長が見込めないケース、一旦衰退後に成長するケースもあります。

2.蚊取り線香の事例

蚊取り線香は、長期間のプロダクト・ライフサイクルの成熟期を維持しながら、緩やかに衰退期へと移行している製品事例です。導入期から成長期では、蚊の駆除に効果的な製品として、日本の家庭に広く普及浸透しました。改良が重ねられ、使いやすさも向上していきました。1890年頃、金鳥の創業者である上山英一郎は、除虫菊の粉末を線香状に固めた棒状の蚊取り線香を開発しました。しかし、燃焼時間が1時間程度と短く、蚊を防ぐには不十分で、細いために折れやすいという欠点がありました。

妻の「渦巻き型にすれば長持ちするのでは?」というアイデアから、渦巻き型の蚊取り線香が考案されたようです。渦巻き形に変更したことで燃焼時間を大幅に延長でき、一晩中蚊を寄せ付けない効果が期待でき、安全性も向上しました。

成熟期では、長年安定した需要があり、多くの家庭で使われる製品となりました。また、季節性の高い製品でありながら、独自の地位を確立しました。衰退期では、マット式やリキッド式電気蚊取り、スプレータイプなどの多様な蚊取り製品が登場し、蚊取り線香の市場は徐々に縮小しています。しかし、根強いファンや特定層には依然として利用されており、完全に市場から消滅したわけではありません。

次回は、消費者行動のAIDMAモデルとインターネット時代のAISASモデルについて学びます。

以上

福嶋 幸太郎 ふくしま こうたろう

著者:福嶋幸太郎 1959年大阪市生まれ。大阪ガス(株)経理業務部長、大阪ガスファイナンス(株)社長を経て、大阪経済大学教授(現任)、経済学博士(京都大学)、趣味は家庭菜園・山歩き・温泉巡り。