第26回では、日本的経営について学びました。日本の高度経済成長を支えた経営手法は、終身雇用・年功序列・企業内労働組合の3点であり、日本的経営の三種の神器とも言われています。

1点目の終身雇用は、新卒者を正規社員として採用し、組織内で教育訓練しながら組織内異動で育成します。また、福利厚生や生活給的賃金で、定年まで社員の面倒をみる雇用制度です。現在でも、その特徴は多く残されています。2点目の年功序列は、勤続年数に応じて評価する給与算定の仕組みです。また、昇進格差を長期間にわたり緩やかに拡大させます。また、年功序列と終身雇用は、組織内で一体のものとして運用されます。

3点目の企業内労働組合は、利害対立を前面に押し出さずに協力を前提とし、安定的な労使関係を構築する制度です。自主性を失っていると批判を受けることがあります。今回は、日本発祥の経営理論であるナレッジマネジメントについて、学んで参りましょう。

SECI(セキ)モデル

ナレッジマネジメントは、個人が保有する知識を組織全体が共有することによって、企業の経営戦略に有効活用しようとする経営手法です。1995年に野中郁次郎と竹内弘高は『知識創造企業』で、人が頭の中で持っている知識(暗黙知)と、文字やイラストなどにより言語化された知識(形式知)を、上手にマネジメントすることによって組織を効率的に運用でき、新たな価値を生み出すと提唱しました。経営学の4つの経営資源のうち、情報に焦点を当てています。

組織の構成員が、過去の経験と勘に頼ってバラバラに活動していると、非効率な組織運用しかできません。知識は暗黙知と形式知に区分され、暗黙知は身体にノウハウとして染み付いているため、言語で上手く表現しにくい知識です。

例えば、自転車に乗ったことのない人に自転車の運転を説明するようなことです。形式知は言語等で他人に伝達できる知識です。例えば、マニュアルやガイドラインなどが当てはまります。

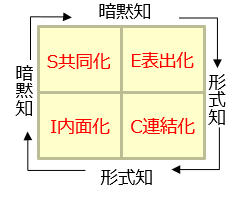

まずは、組織内で共同化(Socialization)によって抽象的な相互理解や経験(暗黙知)を共有します。次に、表出化(Externalization)によって、暗黙知を明確な言語・表・イラストに変換して形式知にします。そして、連結化(Combination)によって、その形式知を組替え組合せて理論やストーリにして新しい知識にします。その上で、内面化(Internalization)によって、現場で新しい形式知を行動に移して新たな暗黙知を生み出します。

このように、暗黙知を形式知に変換する共同化→表出化→連結化→内面化のサイクルによって、新たな知識を創造します。これは、4つの頭文字を取って、SECI(セキ)モデルと呼んでいます。前出の野中・竹内は、このSECIモデルによって他社に真似できない強みを組織で共有して、活用することが重要であると述べています。

活用事例

2024年3月期に日本企業で最も大きな当期利益(4.9兆円)を計上したのは、トヨタ自動車でした。同社では「カイゼン(改善・Kaizen)」活動を実施し、トヨタ方式(The Toyota Way)の中核的な精神として世界的に有名となり、Kaizenという英語も存在します。同社の生産工場では、従業員が気づいて実施した改善点・ノウハウ(暗黙知)を、組織内で形式知として共有して生産の効率化を図っています。

著者は大阪ガスに勤務していた2010年代前半に、社員の経費精算事務・経理事務量の半分程度を、中国・上海のシステム関連会社へ業務移管しました。これは業務効率化・コスト削減・業務品質の向上を目的としており、BPO(Business Process Outsourcing)と呼ばれています。

この際に、トヨタ方式のKaizenが米国モトローラー社に採用され、ゼネラル・エレクトロニクス(GE)社に移転され、中国の大連においてIBM・アクセンチュア・GE系列会社に再移転されて、BPO業務に活用されている事実を知りました。実際にこのKaizenは、人事・労務・経理・資材調達・受付・カスタマーサービスなど多くの事務に活用されていて、世界中の企業で運用されています。

パナソニックでは、カスタマーサービスセンターにおいて、顧客からの問い合わせやクレームをデータベース化し、社員全員がアクセスでき、迅速かつ適格に顧客対応できるように品質を高め、顧客満足度の向上に役立てています。多くの消費者からの生の声を、顧客対応に活かしている事例です。

このようにナレッジマネジメントは、企業が持つ知識を最大限に活用することで、持続的な成長と競争優位性の確立を実現する経営手法です。次回以降は、マーケティング領域について学びます。

追記:野中郁次郎先生:2025年1月25日に、肺炎のため89歳で逝去されました。1953年東京都出身、1958年早稲田大卒業、富士電機を経て、1967年米国カリフォルニア大バークレイ校大学院、1982年一橋大教授。1984年発刊の旧日本軍の判断誤りを指摘した『失敗の本質』(共著)など著書多数。本コラムの著書『知識創造企業』は、欧米の研究者に様々な影響を与え、創造的経営を重視する企業に採用されています。

福嶋 幸太郎 ふくしま こうたろう

著者:福嶋幸太郎 1959年大阪市生まれ。大阪ガス(株)経理業務部長、大阪ガスファイナンス(株)社長を経て、大阪経済大学教授(現任)、経済学博士(京都大学)、趣味は家庭菜園・山歩き・温泉巡り。