第29回は、販売促進のプッシュ戦略(人的手法)とプル戦略(非人的手法)について学びました。プッシュ戦略(人的手法)は、製品等の効用が複雑で営業マンの情報提供が不可欠な場合に有効に機能します。また、ブランドと消費者の良い関係を築きます。しかし、1顧客当たりの販売促進コストが高いという欠点があります。具体的には、自動車・注文住宅・医家向け医薬品・化粧品等の販売などで活用されています。

プル戦略(非人的手法)は、消費者に製品・サービスの良さや効用を直接伝える、広告媒体での活動が中心となります。消費者の購買意思決定に強い影響力があり、製品等の使用方法を熟知している場合に有効に機能する手法です。具体的には、日用品・食料品等の販売などで活用されています。今回は、マーケティングの4Pを学んで参ります。

1. マーケティングの4Pの位置づけ

第28回(「STPマーケティング」)では、フィリップ・コトラー(1931年-)がその著書で採り上げて広く普及した手法を学びました。これは、特定の顧客にどのような価値を提供するのかを、明確にするマーケティング活動の基礎戦略でした。そして、STPマーケティングでこれを固めた上で、エドモンド・マッカーシー(1928-2015年)が提唱したマーケティングの4P、つまり製品(Product)・価格(Price)・プロモーション(Promotion)・流通(Place)の具体的活動を固めます。そして、ニール・ボーデン(1895-1980年)が提唱したマーケティング・ミックスによって、4Pをターゲットに対して合理的・整合的・効果的に組み合わせる活動を実施します。

2. マーケティングの4Pとは

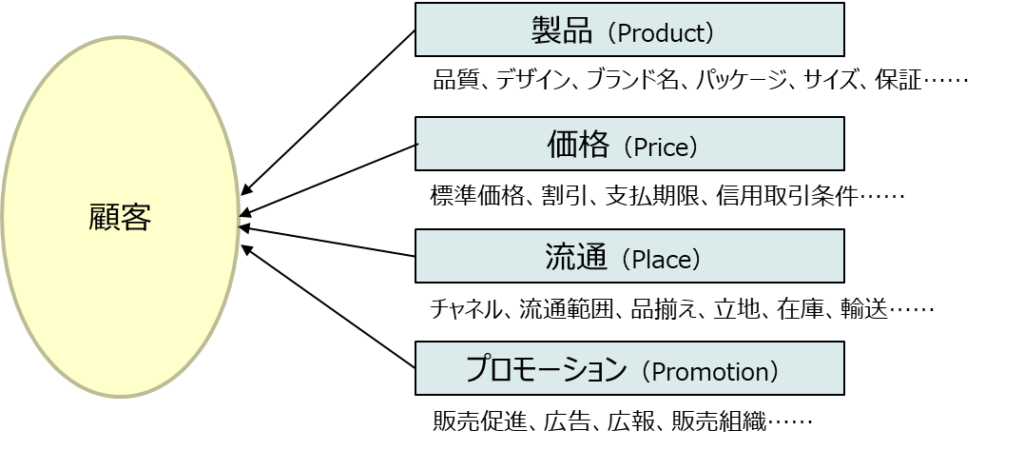

マーケティングの4Pは、製品(Product)・価格(Price)・流通(Place)・販売促進(Promotion)の各Pの頭文字を取っています。4Pは、企業が市場に働きかけるマーケティング・ツールです。そして、4Pは顧客のニーズと行動に整合的でなければ有効に機能しません。

マーケティング調査に基づいて、特定のターゲットに対する品質・デザイン・ブランド名・包装・サイズ・保証など、製品・サービス(Product)をどのようにするのかを決定します。そして、これが決まれば、標準価格・値引きの有無・決済方法などの価格(Price)を決定します。

そして、どの地域で販売するのか、在庫保有の有無や程度、配送方法など、製品・サービスの流通(Place)を決定します。そして、どのような広告媒体を使用し、代理店を通じた間接販売か、EC(Electronic Commerce)による直接販売か、またその組み合わせなどの販売促進(Promotion)を決定します。

製品・サービスの品質やブランド力は、価格に強い影響を与え、価格は流通や販売促進に密接な関連性があります。例えば、高品質のブランド・イメージを持つ婦人用バッグを販売するには、価格・流通・販売促進もその製品に対して整合的に準備されなければなりません。

仮に、4Pがバラバラであれば、マーケティングのターゲットに対する訴求力は弱くなり、十分な販売成果は得られません。このような整合的な4Pの組み合わせを、マーケティング・ミックスと呼んでいます。また、顧客は製品・サービスのイメージを企業に重ねることから、マーケティング・ミックスは経営戦略や事業戦略と密接に結びつきます。

3. 4Pの事例

1971年に米国シアトルで開業し、世界90カ国・約27千店舗を展開するスターバックスでは、製品(Product)として高品質なコーヒーなどを提供し、比較的長時間いても問題にならない寛げる居心地の良い空間や設備を用意しています。自宅や職場とは異なる場所を提供していることから、サード・プレイスとも呼ばれています。

価格(Price)は比較的高いですが、プレミアムな製品(Product)を提供することによってターゲットの満足度を高めています。そして、流通(Place)では、乗降客の多い駅近くやオフィス街への店舗展開を実施しています。そして、固定客に飽きが来ないように季節感を出したメニュー、インパクトのある飲料の器、タンブラー、プレゼント用のギフトカードなど各種の販売促進(Promotion)を打ち出し、若者やビジネスマンに好評を得ています。

4. 4C

しかし、より深く考えれば4Pは売り手からターゲットへのマーケティング活動ではないでしょうか。言い換えれば、プロダクト・アウトの発想になっていないでしょうか。買い手から見れば、顧客の抱える問題を解決する(Customer value)、顧客が支払っても良い対価(Customer cost)、顧客にとっての利便性(Convenience)、顧客と企業との意思疎通(Communication)が重要ではないかと考えられ始めました。これは、頭文字を取って4Cと呼ばれています。今後、4Cを組入れて4Pを検討する必要性があるのではないでしょうか。次回は、PPM(Product Portfolio Management)について学びましょう。

福嶋 幸太郎 ふくしま こうたろう

著者:福嶋幸太郎 1959年大阪市生まれ。大阪ガス(株)経理業務部長、大阪ガスファイナンス(株)社長を経て、大阪経済大学教授(現任)、経済学博士(京都大学)、趣味は家庭菜園・山歩き・温泉巡り。